Digitalisierung – Chancen und Risiken

Die folgenden Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4 sind Beiträge der Rubrik "imFokus". Der liegt auf der Frage, wie mit Begabungen umgehen. Dabei ist der Begriff der Begabung schillernd, aus der Vergangenheit eher statisch gesehen, fast genetisch bedingt. Dabei setzt sich immer mehr die Sichtweise durch, dass jedes Kind, jeder Jugendliche Stärken hat, die es zu finden und zu entwickeln gilt.

(Für den ganzen Artikel auf den Titel klicken.)

Zum Herunterladen steht Ihnen die ganze Rubrik imFokus mit allen Artikeln zur Verfügung.

F. Nuxoll: KI – Prozess oder Produkt

Warum KI die Pädagogik vor eine Grundsatzentscheidung stellt

KI braucht klassische Kompetenzen und eine andere Lernkultur

hier lesen

Florian Nuxoll

Künstliche Intelligenz ist das mächtigste Werkzeug, das je in die Hände von Schülerinnen und Schülern gelangt ist. Doch während die einen damit ihr Lernen auf ein neues Level heben, drohen andere, wichtige Kernkompetenzen zu verlernen. Gerade für Gesamt- und Gemeinschaftsschulen mit ihrer heterogenen Schülerschaft wird diese Entwicklung zur Zerreißprobe – und offenbart zugleich eine unerwartete Chance für uns Lehrkräfte.

Jeder von uns kennt den Pakt, den uns Technologie im Alltag anbietet: Komfort gegen Fähigkeit. Die Übersetzungs-App liefert uns auf Reisen den perfekten Satz und lässt dafür unseren aktiven Wortschatz verkümmern. Die Autokorrektur bügelt jeden sprachlichen Fehler aus und schwächt dabei schleichend unser Gespür für Rechtschreibung und Grammatik. Es ist ein leiser, aber stetiger Tausch von kognitiver Mühe gegen digitale Effizienz.

Mit dem Aufkommen generativer KI erreicht dieser Tauschhandel nun die Klassenzimmer und macht den Lernenden ein radikales Angebot: „Ich gebe dir das (sehr) gute Ergebnis – das ausgearbeitete Referat, die schlüssige Analyse, das „kreative“ Gedicht –, und du gibst mir dafür nur deinen Lernprozess.“ Was im Alltag ein nützlicher Kompromiss sein mag, stellt in der Schule das Fundament des Lernens grundlegend infrage.

Der feine Unterschied: Warum "Deskilling" nicht gleich "Skill-Skipping" ist

In der Arbeitswelt ist der technologiebedingte Fähigkeitsverlust seit Langem als „Deskilling“ bekannt. Er beschreibt, wie Maschinen und Automatisierung die Notwendigkeit menschlicher Expertise reduzieren. Ein Schreinergeselle musste einst Holzarten und Werkzeuge im Detail kennen. Der Bediener einer computergesteuerten Fräse in der Möbelindustrie benötigt vor allem die Fähigkeit, eine Software zu steuern. Die handwerkliche Kunst wurde z.T. an die Maschine ausgelagert.

Hier müssen wir eine grundlegende Unterscheidung treffen, die den Kern des schulischen Dilemmas ausmacht. In der Arbeitswelt zählt primär das Produkt. Was interessiert es uns, ob ein Statiker die Stabilität eines Hauses per Kopfrechnen, mit Excel oder einer KI berechnet? Das Haus soll am Ende sicher stehen. Das Ergebnis rechtfertigt die Effizienz des Weges.

Im Lernprozess hingegen verkehrt sich diese Logik ins Gegenteil. Hier ist der Prozess das eigentliche Produkt. Der Weg ist das Ziel. Das mühsame Recherchieren, das Ordnen der Gedanken, das Ringen um die richtige Formulierung, die Frustration über eine Sackgasse und der "Aha-Moment" der Lösung – all das ist der Kompetenzerwerb. Wenn nun die KI diesen gesamten Prozess übernimmt, findet kein Deskilling im klassischen Sinne statt, sondern etwas viel Gefährlicheres: „Skill-Skipping“. Der wertvolle, lernintensive Hindernislauf des Lernens wird übersprungen. Die KI wirkt wie eine Planierraupe, die eine hindernisfreie Autobahn direkt zum fertigen Produkt schafft und den Lernenden damit um die wichtigste Erfahrung betrügt: die eigenständige Überwindung von Schwierigkeiten.

Deskilling als Chance: Wie KI die Lehrkraft entlastet

Während „Skill-Skipping“ also den Kompetenzerwerb der Lernenden untergräbt, entpuppt sich das Prinzip des „Deskilling“ für uns Lehrkräfte als enorme Chance. Unsere Arbeit ist, genau wie die des Statikers, auf ein Produkt ausgerichtet: gut vorbereiteten, differenzierten Unterricht. Der Weg dorthin darf und sollte so effizient wie möglich sein.

In der täglichen Praxis von Gesamt- und Gemeinschaftsschulen, wo die Heterogenität der Klassen eine permanente Herausforderung darstellt, kann KI zum entscheidenden Werkzeug für die Binnendifferenzierung werden. Stellen Sie sich vor, ein komplexer Fachtext zum Wasserkreislauf soll für eine 7. Klasse aufbereitet werden. Bisher bedeutete das: zeitintensives Vereinfachen, Umformulieren, Erstellen verschiedener Versionen. Heute kann die KI diese Arbeit in Sekunden erledigen:

- Sie fasst den Originaltext auf drei unterschiedlichen Niveaus zusammen.

- Sie übersetzt eine Version in Leichte Sprache.

- Sie generiert zu jedem Textverständnis passende Kontrollfragen und Vokabellisten.

Die Lehrkraft wird dabei nicht überflüssig, ihre Rolle wandelt sich aber von der mühevollen Materialerstellerin zur qualitätsprüfenden Kuratorin und pädagogischen Begleiterin. Wir nutzen die Effizienz der Maschine, um mehr Zeit für das Wesentliche zu haben: die direkte Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Hier ist Deskilling ein Segen.

KI: Spalter oder Chancengeber?

Kehren wir jedoch zurück zu den Lernenden, offenbart sich die Gefahr dieses zweischneidigen Schwertes. Gerade in unseren heterogenen Klassen wirkt die KI wie ein Brandbeschleuniger für den „Schereneffekt“. Die zentrale Frage lautet: Wird sie zum großen Gleichmacher oder zum ultimativen Spalter?

Die Gefahr ist real, dass sich die Kluft zwischen intrinsisch motivierten und rein pflichtbewussten Schülerinnen und Schülern dramatisch vergrößert.

- Für die engagierte Schülerin, die für ihr Geschichtsreferat über die Hanse brennt, wird die KI zum persönlichen Super-Tutor. Sie kann sich komplexe Handelsrouten erläutern lassen, nach den Ursachen für den Niedergang fragen und ihre Thesen von der KI auf Stichhaltigkeit prüfen lassen. Ihr Lernprozess wird reicher und tiefer.

- Für den pragmatischen Schüler, der die Aufgabe nur schnell erledigen will, wird dieselbe Technologie zum „Erledigungs-Automaten“. Ein paar Stichworte genügen, und die KI liefert eine vorzeigbare Präsentation. Das Ergebnis mag passabel sein, der Lerneffekt ist jedoch gleich null. Hier findet pures Skill-Skipping statt.

Der entscheidende Faktor bleibt die Motivation. Ohne ein echtes Interesse oder den klaren Anreiz, einen Inhalt wirklich verstehen zu wollen, wird jedes Werkzeug primär zur Abkürzung missbraucht.

Wie wir dem "Skill-Skipping" pädagogisch begegnen

Wenn der individuelle Antrieb entscheidet, kann sich Schule nicht allein darauf verlassen. Die strukturelle Antwort muss die Lernkultur verändern und den Fokus verschieben. Drei Handlungsfelder sind hier entscheidend:

- Didaktik: Den Prozess ins Zentrum rücken. Die Bewertung muss sich vom reinen Produkt lösen. Statt nur das fertige Referat zu benoten, können wir den Entstehungsprozess bewerten: die erste Gliederung, die überarbeiteten Entwürfe, die Reflexion über die genutzten Quellen. Prozessorientierte Leistungsformate wie Lerntagebücher, Portfolios oder die verpflichtende Abgabe der „Reflektion der KI-Nutzung“ machen den Lernweg sichtbar und bewertbar. Das ist aber natürlich sehr zeitaufwendig und kann von generativer KI ebenfalls simuliert werden.

- Organisation: Analoge Lerninseln schaffen. Die ständige Verfügbarkeit der KI auf Laptops und Tablets macht eine bewusste Selbstregulation für viele Jugendliche zur Illusion. Schulen müssen verbindliche Zeiten und Räume für das Lernen ohne digitale Endgeräte schaffen – Phasen des konzentrierten Lesens, des handschriftlichen Notierens und des ungestörten, tiefen Denkens, in denen das Gehirn nicht auf den schnellen Ausweg per Mausklick trainiert wird.

- Curriculum: KI-Kompetenz als Bildungsziel verankern. Die Fähigkeit, KI reflektiert und produktiv zu nutzen, ist eine Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts. Der kritische Umgang mit KI, das grundlegende Verständnis ihrer Funktionsweise (inklusive algorithmischer Bias) gehören als neue Kulturtechnik fest in die Lehrpläne. Dies ist auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit, denn so stellen wir sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler auf die digitale Arbeitswelt vorbereitet werden.

Die KI geht nicht wieder weg. Unsere Aufgabe ist es, einen pädagogischen Rahmen zu schaffen, in dem sie das tut, was sie am besten kann: uns Lehrkräfte entlasten und für motivierte Lernende ein unschätzbar wertvoller Partner sein. Verhindern müssen wir jedoch, dass sie für andere zum Totengräber des echten Lernens wird.

P.S.: Ein letzter Gedanke zur vieldiskutierten „Prompt-Kompetenz“

Oft wird der Eindruck erweckt, das „Prompten“ sei eine neue, hochkomplexe Kulturtechnik, die es mühsam zu erlernen gilt. Die Realität ist jedoch, dass wir gerade Zeugen eines paradoxen Prozesses werden: Die Fähigkeit des anspruchsvollen „Prompt Engineerings“ ist durch die KI selbst von Deskilling betroffen.

Die ersten Generationen von KI-Modellen waren oft sperrig und erforderten präzise, fast code-ähnliche Befehle, um brauchbare Ergebnisse zu liefern. Heutige Systeme sind jedoch darauf trainiert, natürliche Sprache, Intentionen und den Kontext eines Gesprächs zu verstehen. Sie wollen keine starren Befehlsketten, sondern ein Dialogpartner sein.

Die entscheidende Kompetenz verschiebt sich daher weg von der technischen Eingabe hin zu einer zutiefst menschlichen und uns wohlbekannten Fähigkeit: Man muss nur noch einigermaßen klar, kohärent und strukturiert sagen oder schreiben können, was man möchte. Es geht nicht mehr darum, die Sprache der Maschine zu lernen, sondern darum, die eigenen Gedanken zu beherrschen.

Wer eine unklare Frage stellt, weil er den Sachverhalt selbst nicht durchdrungen hat, erhält von der KI eine ebenso vage oder unbrauchbare Antwort. Wer jedoch in der Lage ist, ein Problem zu analysieren, sein Ziel präzise zu formulieren und seine Anfrage logisch aufzubauen, wird exzellente Ergebnisse erzielen. Im Kern stärkt die fortschreitende KI also die Bedeutung klassischer Kompetenzen: präzises Ausdrucksvermögen, strukturiertes Denken und eine klare Argumentationsfähigkeit. Unsere Aufgabe ist es also weniger, eine neue technische Fähigkeit zu vermitteln, sondern vielmehr, die grundlegenden intellektuellen Kompetenzen zu schärfen, deren Wert im Dialog mit der KI sichtbarer und wichtiger wird als je zuvor. Die eigentliche Kunst liegt nicht in der Ansprache der Maschine, sondern in der Klarheit des eigenen Gedankens.

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

O.-A. Burow: Schule der Zukunft in Zeiten von KI

Sieben Handlungsoptionen für mehr Bildungsgerechtigkeit

Digitalisierung – eine Chance zur Erweiterung des schulischen Möglichkeitsraums

hier lesen

Olaf-Axel Burow

Die Gemeinschaftsschule steht vor einer historischen Chance: Digitalisierung kann das Versprechen einer gerechteren Bildung endlich einlösen. Während das gegliederte Schulsystem laut John Hattie "das ungerechteste System" darstellt, das er kenne, eröffnen KI-gestützte Lernplattformen völlig neue Perspektiven für personalisierte Förderung.

Doch Hatties bildungswissenschaftliche Kritik erhält durch die medizinische Forschung eine verstörende Dimension: Wie ich in meiner neuen Studie "Verlorene Zukunft" (Burow 2025) zeige, ist die Lage noch dramatischer. Der britische Epidemiologe Michael Marmot belegt in dramatischer Weise: "Bildungsbenachteiligung tötet in großem Stil" — Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen haben eine um bis zu 28 Jahre verringerte Lebenserwartung. Diese beunruhigende Erkenntnis hat mich dazu veranlasst zu recherchieren, was wir tun können, um in systemischer Perspektive ein gerechteres Bildungssystem zu gestalten.

Sieben Handlungsoptionen für die digitale Gemeinschaftsschule

Digitalisierung kreativ nutzen

Digitalisierung ist der Megatrend, denn alles, was digitalisierbar ist, wird in absehbarer Zeit digitalisiert werden. Spätestens seit der Freischaltung von ChatGPT im November 2022 wird unser aller Alltag durch das rasante Vordringen der LLMs (sprich sprachbasierte KI-Modelle wie Chat GPT) beeinflusst — mit dramatischen Folgen für das tradierte Modell der Unterrichtsschule.

Schon heute geht es immer weniger allein um Wissensvermittlung, da wir durch digitale Technologien permanent mit Wissen umstellt sind. KI-gestützte Systeme wie die Lern-App Khanmigo fungieren als "sokratische Tutoren", die Lehrkräfte nicht nur bei der Erstellung von Unterrichtsinhalten entlasten, sondern auch Schüler in personalisierter Form begleiten können.

Mehr noch: Mit Hilfe digital unterstützter Systeme ist nicht nur der Abschied vom Zeitalter der nivellierenden Massenpädagogik möglich, sondern damit eröffnet sich auch ein dringend benötigtes Zeitfenster für kreativ-künstlerische Projekte in Designwerkstätten, Tanz-, Theater- und Musikprojekten oder Makerspaces. Aus dieser Perspektive sind digital und analog keine Gegensätze, sondern können einander ergänzen und den schulischen Möglichkeitsraum erweitern.

Talente und Neigungen stärken

Dabei gilt es zu verstehen: In einer arbeitsteilig organisierten, ausdifferenzierten Gesellschaft geht es — anders als zu Zeiten der industriellen Massenproduktion — immer weniger darum, dass alle das gleiche können, sondern stärker darum, dass jeder etwas Besonderes kann. Wie ich in "Team-Flow" (Burow 2015) anhand der Nachverfolgung von Lebensläufen erfolgreicher kreativer Persönlichkeiten gezeigt habe, bedarf es entwicklungsförderlicher, vernetzter Umgebungen.

Hierzu bedarf es leidenschaftlich engagierter Lehrkräfte, die in der Lage sind, mit ihren Schülern auf Augenhöhe zu kommunizieren — so die Erkenntnis des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie.

Neue Bildungsräume erschließen

Doch personalisierte Förderung erfordert auch veränderte Lernumgebungen. Die auf militärische Kasernenbauten zurückgehende Flurschule wird den neuen Anforderungen nicht gerecht. Wenn Lernen zeit- und ortsunabhängig mithilfe interaktiver digitaler Geräte jederzeit und vielfältig vernetzt möglich ist, dann erfordert dies veränderte Lehr-Lerndesigns.

Doch "neue Bildungsräume" meint mehr als Architektur und Mobiliar, sondern bezieht sich — etwa im Rahmen eines rhythmisierten Ganztags — auch auf die Nutzung außerschulischer Lernorte und vielfältige Kooperationen mit Partnern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Umfeldern.

Agile Schulkultur gestalten

Ob es um den Ausbau der digitalen Infrastruktur oder Gestaltung neuer Lehr-, Lern- und Prüfungsformate geht — der Amtsschimmel wiehert in Deutschland und behindert Lösungsversuche aus eigener Kraft. Deutsche Schulen können nur in ca. einem Fünftel aller Fragen selbstständig entscheiden.

Von daher scheint es, neben der dringend gebotenen Entbürokratisierung, sinnvoll, geeignete Elemente agiler Führung auch auf die Leitung von Schulen zu übertragen. Die anstehende "Große Transformation" der Gesellschaft macht es notwendig, dass Schule zu einer permanent sich wandelnden "Lernenden Organisation" wird.

Gesundheit und Resilienz sichern

Diese organisatorischen Veränderungen müssen die menschliche Dimension berücksichtigen. Studien belegen in dramatischer Weise: 51% der Schüler assoziieren Schule mit "Zwang und Druck", nur 23% erfahren "Spaß". Angesichts solcher empirisch belegten Erkenntnisse kann es ratsam sein, die Perspektive zu wechseln.

Beim Münsteraner Begabungskongress 2025 brachte Joseph Renzulli das auf die einfache Formel: "Everything begins with Interest, Enthusiasm, Engagement, Enjoyment".

Demokratie und Gerechtigkeit leben

Da der "Siegeszug der Autokraten" unser politisches System durch Fehlinformationen bedroht, werden Demokratisierung und die Förderung kritischen Bewusstseins zentral. Hierfür brauchen wir Zeitfenster, in denen man nicht nur über Zukunft philosophiert, sondern im Rahmen entsprechender Projekte Zukunftsgestaltung lernt, zur Not in einem "Schulfach Zukunft", aber besser noch in einen "Frei Day", der im schulischen Curriculum fest verankert sein muss.

Zukunftskompetenz fördern

Dabei gilt es einen Grundirrtum der alten Schule zu überwinden: die Annahme, Wissen sei eine Kompetenz. Kompetenz entsteht erst durch die Verbindung von Wissen, Haltung, Handeln sowie die Befähigung zu Metareflexion. Die vier K — Kritisches Denken und Problemlösen, Kommunikation und Kollaboration, Kreativität und Innovation — werden durch digitale Werkzeuge unterstützt.

Digitalisierung als Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit

Insofern besteht ein Schlüssel zur "# Schule der Zukunft" in der Lösung des "Zwei-Sigma-Problems": Benjamin Blooms These von 1984 wird durch KI-Entwicklung Wirklichkeit - "wir können fast jedes Kind — gleich welchen Hintergrunds — zu Spitzenleistungen befähigen, wenn es möglich wäre, ihm einen persönlichen Tutor an die Seite zu stellen".

Wenn inzwischen bis zu 60% der Kinder einen Migrationshintergrund haben, dann wird Diversity zum Regelfall, dem das traditionelle Schul- und Unterrichtsmodell nicht gerecht wird. Digitale Systeme können diesem Regelfall gerecht werden durch digital unterstützte personalisierte Lehr-Lernangebote.

Ganz offensichtlich ist das traditionelle Schulmodell — auch vor dem Hintergrund der sich wandelnden Lebenswelten und der sich rasant entwickelnden Technologie — an seine Grenzen gekommen. Diesen, für eine demokratische Gesellschaft nicht länger zu tolerierenden Zustand, können wir nur überwinden, wenn wir gemeinsam die "# Schule der Zukunft" entwickeln und wirksame Maßnahmen einleiten, um die seit Jahrzehnten andauernde Bildungsungerechtigkeit zu überwinden.

Reparatur des Bestehenden und kosmetische Eingriffe werden nicht ausreichen. Politik, Verwaltung und auch Schulleitungen sollten in diesem Sinn daran arbeiten, Zukunft zu gewinnen — auch unter Einsatz neuester Technologien — mit einer Schule, die nicht weiter nur die ohnehin Privilegierten fördert, sondern allen Lebens- und Teilhabechancen eröffnet, indem sie sie stärkt.

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

K. Schneider: Der Deutsche Ethikrat

– eine unabhängige und übergeordnete Institution

Der Deutsche Ethikrat – ein verlässlicher Kompass, auch bei der Digitalisierung

hier lesen

zusammengefasst von Konstanze Schneider

Am 11. April 2008 hat der Deutsche Ethikrat den zuvor bestehenden Nationalen Ethikrat abgelöst. Die Arbeit des Ethikrates beruht auf dem Rahmen, den das Gesetz zur Einrichtung eines Deutschen Ethikrates vorgibt. Er hat 26 Mitglieder aus breit gefächerten Fachgebieten, die zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte von der Bundesregierung vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten berufen werden. Neben konkreten Anfragen und Stellungsnahmen legt er jährlich einen Bericht vor.

Der Ethikrat arbeitet unabhängig und hat folgende Aufgaben

- Beratung und Stellungnahmen zu ethischen, gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen

- Stellungnahmen und Empfehlungen zu aktuellen Themen wie Gendiagnostik, Intersexualität, künstlicher Intelligenz, Patientenwohl und Big Data

- Adressaten der Ergebnisse sind die Öffentlichkeit, Politik und Gesellschaft.

In seiner Veröffentlichung vom März 2023 „Mensch und Maschine – Herausforderungen durch künstliche Intelligenz“ ist die Position des Deutschen Ethikrates zur Digitalisierung und künstlichen Intelligenz dargelegt. Sie ist nach wie vor gültig. Das Leitprinzip lautet: Digitalisierung und KI müssen dem Menschen dienen – nicht umgekehrt. Der Ethikrat sieht in der Digitalisierung große Chancen, warnt aber vor den Risiken für die Demokratie, die Autonomie und Gerechtigkeit.

Die Position des Deutschen Ethikrates

zu Chancen und Risiken von Digitalisierung und KI im Bildungsbereich:

Chancen werden für die individuelle Förderung der Schülerschaft gesehen, da die Lernprozesse personalisiert und auf die jeweiligen Notwendigkeiten des Einzelnen angepasst werden können. Auch die Unterstützung der Lehrkräfte ist ein wichtiger positiver Faktor. Administrative Aufgaben oder reine Fehlerkorrekturen könnten von KI übernommen werden und entlasten. Digitale Tools können den Zugang von bildungsfernen und benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen zur Teilhabe an Bildung erleichtern.

Risiken werden jedoch für die Autonomie und Selbstbestimmung von Lernenden gesehen. Der Ethikrat sieht die Gefahr, dass eine passive und konsumierende Haltung gefördert wird und menschliche Neugier, Kreativität und kritische Reflexion eingeschränkt werden.

Der Schutz von Schüler*innendaten vor Überwachung und Kontrolle muss klar geregelt und beachtet werden, es darf keine Einschränkung der Persönlichkeitsrechte geben. Wenn nicht alle Schulen gleichermaßen Zugang zu den neuen Bildungstechnologien haben, sieht der Ethikrat die Gefahr, dass die soziale Bildungsungerechtigkeit verstärkt werden könnte.

Die Empfehlungen des Ethikrates zu Digitalisierung und KI in der Schule sind eindeutig:

- Die Entscheidungen über Lerninhalte und pädagogische Methoden müssen bei Menschen liegen. KI kann Lehrkräfte unterstützen, aber keinesfalls ersetzen.

- Die KI Systeme müssen transparent und nachvollziehbar gestaltet sein, damit sie und ihre Funktionsweise für Lehrkräfte, Schülerschaft und Eltern verständlich sind.

- Digitale Bildung muss immer auch die ethische Reflexion über den Einsatz und die Wirkung von Technologie enthalten. Die Schüler*innen sollen lernen, digitale Medien und KI kritisch zu hinterfragen und verantwortungsvoll zu nutzen.

Link: https://www.ethikrat.org/publikationen/stellungnahmen/mensch-und-maschine/

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

B. Riekmann: Handlungsempfehlungen der KMK

zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Die KMK setzt für den schulischen Umgang mit KI einen länderübergreifenden Rahmen

hier lesen

zusammengefasst von Barbara Riekmann

Die Handlungsempfehlung der KMK zum Umgang mit KI in schulischen Bildungsprozessen vom 10.10.2024 widmet sich fünf Themenbereichen.

- Einfluss und Auswirkungen von KI auf Lernen und Didaktik

Aus Sicht der KMK soll der Einsatz von KI nicht „zur Abschwächung des gemeinsamen Lernens führen“ (S. 3). Die Lehrkräfte könnten durch KI bei der Gestaltung von Lernsituationen unterstützt werden, indem sie z.B. den Schüler:innen stärker individualisierte Lernunterstützung und neue Aufgabenformate bereit stellten. Auch für regelmäßiges Feedback und Lernstandsdiagnosen seien KI-Anwendungen sinnvoll. Darüber hinaus böte KI vielfältige Möglichkeiten zur Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen. Ausdrücklich wird die Förderung von kritisch-reflexiven Kompetenzen im Rahmen der Medienbildung herausgestellt, weil Falsch- und Desinformationen gerade hinsichtlich der Demokratiebildung und der Gefährdung demokratischer Strukturen eine hohe Bedeutung zukämen. In einem ersten Schritt sollen die Länder für das Lernen mit KI den Fokus auf die Basiskompetenzen (Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen) richten.

- Veränderung der Prüfungskultur durch KI

Bereits im Dezember 2021 hatte es die KMK als prioritäre Aufgabe angesehen, eine an der „Kultur der Digitalität ausgerichtete Prüfungskultur zu implementieren“ (S. 6). Mit dem Einzug von KI-Anwendungen wird dieser Auftrag deutlich erweitert. Potentiale und Grenzen, z.B. hinsichtlich der Korrektur von Leistungsnachweisen mithilfe von KI-Anwendungen, müssten abgewogen werden. Letztendlich bliebe die Leistungsbewertung eine menschliche Entscheidung der Lehrenden. Dennoch werden Unterstützungspotenziale bei personalisierten Feedbacks und der Qualitätsverbesserung von schriftlichen Prüfungsaufgaben gesehen. Sollte z.B. im Rahmen einer Präsentation KI genutzt worden sein, sollte die „versierte Ko-Aktivität und die Fähigkeit, die Ergebnisse zu reflektieren, berücksichtigt werden.“(S. 7) Wichtig sei, dass es bei der Bewertung einer Leistung von „der Produkt- hin zur Prozessorientierung“ (S. 7) komme.

- Professionalisierung von Lehrkräften

Empfohlen wird, dass die KI-Kompetenzbildung in alle drei Phasen der Lehrkräftebildung einzubinden sei. Auch technische Grundlagen und rechtliche Aspekte sollen hierbei Berücksichtigung finden. Es gehe beim kontinuierlichen Lernen der Lehrkräfte im Zusammenhang mit den neuen Technologien auch darum, die „notwendigen Ressourcen und Freiräume“ (S. 9) zur Verfügung zu stellen.

- Regulierung

Die KMK hält ein „innovationsoffenes Regulierungs- und Gestaltungskonzept“ (S.10) für erforderlich. Hierfür müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen sowohl auf der Ebene der Länder als auch des Bundes unter Beachtung von ethischen Leitlinien (mit Verweis auf den Deutschen Ethikrat) geschaffen werden.

- Zugangsfragen zu generativen KI-Anwendungen im Kontext von Chancengerechtigkeit

Durch einen datenschutzkonformen und kostenfreien Zugang zu LLM i im schulischen Bereich soll der Gefahr einer „digitalen Spaltung“ (S. 11) begegnet werden. Dies nicht allein bezogen auf den materiellen und physischen Zugang zu KI, sondern auch im Hinblick auf die Vielfältigkeit der „Nutzungsmuster“ (S. 11) sowie der Fähigkeiten in Hinblick auf die Qualität der effektiven Nutzung. Die Länder sollen bei der Entwicklung weiterer KI-Anwendungen auf die digitale Teilhabe aller Lernenden achten.

Eine kritische Einordnung zur Handlungsempfehlung von der GEW, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und von Wikimedia Deutschland finden Sie hier:

(1) LLM: Large Language Model, ein KI-basiertes Sprachmodell, das sich durch seine Fähigkeit zur Textgenerierung auszeichnet und dafür riesige Datenmengen verwendet.

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

J. Muuß-Merholz: KI – Der neue große Verstärker

„KI“ steht in der Schule für „Krise der Identität“

Digitalisierung und KI als Chance, Schule und Lernen grundsätzlich neu zu denken und zu gestalten

hier lesen

Jöran Muuß-Merholz

Seit einigen Jahren blicke ich mit einer gedanklichen Brille auf die Welt, die mir hilft, das Verhältnis zwischen neuen Medien und neuem Lernen auf grundsätzlicher Ebene zu verstehen und zu erklären. Meine These lautet: Neue Technologien verändern Lernen und Schule nicht von sich aus in eine festgelegte Richtung. Aber digitale Medien wirken als mächtiger Verstärker für eine schon vorhandene Richtung, für bestehende Strukturen, Tendenzen, Interessen oder Prinzipien. Wenn wir ein Lernen fördern, das auf Eigenaktivität, auf Kreativität, auf Zusammenarbeit, auf die Bearbeitung von authentischen Fragen und die Erstellung von Produkten ausgerichtet ist, dann können wir das mit digitalen Medien verstärkt tun. Wenn wir den Lernprozess möglichst stark strukturieren und detailliert kontrollieren wollen, dann können wir auch das mit digitalen Medien verstärken.(1)

Wenn gegenwärtig von Digitalisierung und von künstlicher Intelligenz in der Schule die Rede ist, wird in Debatten häufig beruhigt, es ginge dabei um »nur ein Werkzeug« und selbstverständlich würde »Pädagogik vor Technik« gehen. Meist stillschweigend wird davon ausgegangen, dass wird das System Schule nicht auf grundsätzlicher Ebene in Frage stellen, sondern durch »digital-gestütztes Unterrichten« optimieren und stabilisieren.

Ich halte es für möglich, dass das richtig ist. Es ist denkbar, dass die Stabilität des Systems Schule so groß ist, dass diese Prozesse der gegenseitigen Selbstvergewisserung und graduellen Anpassung tragfähig sind und Schule sich an der Oberfläche verändert und im Wesen stabil bleiben wird. Gleichzeitig können wir es für möglich halten, dass Schule und Lernen im Jahr 2035 grundsätzlich anders aussehen werden als heute. Falls das so ist, dann haben diese Veränderungsprozesse schon begonnen und wir können sie mit etwas Abstand auch erkennen und beschreiben. Darauf aufbauend können wir sie auch beeinflussen und gestalten.

Die neue Technologie stellt uns vor alte Fragen

Ich habe im Laufe der letzten Zeit die folgende Liste mit Fragen notiert, die mir in der Debatte um KI und Bildung häufig so oder ähnlich begegnet sind. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder eine bestimmte Ordnung. Es sind Blitzlichter aus tagesaktuellen (oder jahresaktuellen) Diskussionen.

- KI-getriebene Fragen rund um Lernen, Lehren, Schule und Bildung

- – Wieso muss ich die Übungen selbst machen, wenn ich einfach die KI fragen kann?

- – Braucht es mich als Lehrkraft noch, wenn die KI alle Erklärungen, Feedback und Bewertungen übernimmt?

- – Wenn alle Schüler*innen mit individualisierten Lernprogrammen am Computer arbeiten, können sie das nicht auch zu Hause machen?

- – Müssen wir jetzt »KI-Kompetenzen« anstelle der alten Kulturtechniken vermitteln? Sind Lesen, Schreiben und Rechnen überhaupt noch wichtig?

- – Müssen wir unsere Curricula komplett auf »Future Skills« und Kompetenzorientierung umstellen?

- – Haben Frontalunterricht und Schulbuch nun endgültig ausgedient?

- – Wie unterbinden und kontrollieren wir, dass bei Hausaufgaben und Prüfungen keine KI-Tools genutzt werden?

- – KI ist nicht wirklich intelligent, oder?

- – KI kann nicht wirklich kreativ sein, oder?

- – Wofür brauchen wir noch Zeugnisse und Abschlüsse, die Fähigkeiten dokumentieren, die schnell veralten?

- – Wie können wir verhindern, dass Bildungseinrichtungen durch KI in ihren Fundamenten erschüttert werden?

Alle diese Fragen sind berechtigt und nicht einfach zu beantworten. Und sie haben das Potenzial für mehr, worauf ich gleich zurückkommen möchte. Davor will ich ein Bild aus dem Jahr 1892 hinzuziehen, das uns als Allegorie dienen kann.

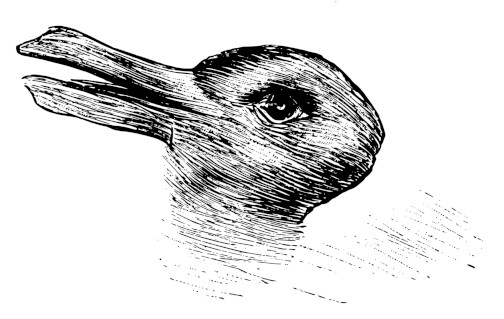

Ein Kippbild

Die folgende Abbildung erschien am 23. Oktober 1892 in »Fliegende Blätter«, einer humoristischen deutschen Wochenschrift. Der Künstler ist unbekannt. Es handelt sich um ein sogenanntes Kippbild, in dem man zwei unterschiedliche Tiere erkennen kann.

Es ist charakteristisch für Kippbilder wie dieses, dass der Mensch zwei verschiedene Dinge darin sehen kann, aber immer nur eines davon zur selben Zeit. In diesem Fall ist es ein Hasenkopf (mit den Ohren nach links) oder ein Entenkopf (mit dem Schnabel nach links).

Der Philosoph Ludwig Wittgenstein führte die Kippfigur des Hasen-Enten-Kopfes mit einem grundsätzlichen Denkansatz zusammen: Wir Menschen können in dieser Figur »einmal als das eine, einmal als das andere Ding sehen. [...] Wir deuten sie also, und sehen sie, wie wir sie deuten.« Und weiter: »Die folgende Figur […] wird in meinen Bemerkungen H-E-Kopf heißen. Man kann ihn als Hasenkopf oder als Entenkopf sehen. Und ich muss zwischen dem ›stetigen Sehen‹ eines Aspekts und dem ›Aufleuchten‹ eines Aspekts unterscheiden.« (2)

Die Kippfragen der KI-Debatte

Wir können uns bewusst entscheiden, jede KI-getriebene, akute Frage auf ihr Kippbild hin zu untersuchen und die mit ihr verbundene pädagogische, grundsätzliche Frage zu formulieren. Jede Frage nach einer konkreten Reaktion auf den technologischen Wandel können wir als »Kippfrage« umdeuten und anders sehen: als Frage nach unseren Paradigmen und Prinzipien, nach den Zielen und Inhalten, nach dem „WHAT“ und dem „WHY“ von Schule.

Die oben stehende Auflistung von Fragen wird in der folgenden Tabelle auf der linken Seite wiederholt. In dieser Variante habe ich zu jeder Frage in der Spalte rechts daneben eine weitere Frage ergänzt, die nach der Logik des Kippbildes die linke Frage umdeutet: von einer KI-getriebenen, akuten Frage zur pädagogisch begründeten, grundsätzlichen Frage. Es handelt sich quasi um eine Sammlung von »Kippfragen«, die einmal einen Hasenkopf und einmal einen Entenkopf der Diskussionen um KI und Bildung beschreiben.

KI-getriebene, akute Fragen |

Pädagogisch begründete, grundsätzliche Fragen |

|

Wieso muss ich die Übungen selbst machen, wenn ich einfach die KI fragen kann? |

Wieso muss ich etwas lernen, was Maschinen besser können? |

|

Braucht es mich als Lehrkraft noch, wenn die KI alle Erklärungen, Feedback und Bewertungen übernimmt? |

Was ist meine grundlegende Aufgabe als menschliche Lehrperson? Was ist mein Selbstverständnis? |

|

Wenn alle Schüler*innen mit individualisierten Lernprogrammen am Computer arbeiten, können sie das nicht auch zu Hause machen? |

Wofür treffen wir uns zu festen Zeiten in festen Häusern? |

|

Müssen wir jetzt »KI-Kompetenzen« anstelle der alten Kulturtechniken vermitteln? Sind Lesen, Schreiben und Rechnen überhaupt noch wichtig? |

Was macht das Wesen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen aus? |

|

Müssen wir unsere Curricula komplett auf »Future Skills« und Kompetenzorientierung umstellen? |

Welche Bildungsziele und Inhalte sind wichtig? |

|

Haben Frontalunterricht und Schulbuch nun endgültig ausgedient? |

Welche Formen des Lernens und Lehrens sind zukunftsgerecht? |

|

Wie unterbinden und kontrollieren wir, dass bei Hausaufgaben und Prüfungen keine KI-Tools genutzt werden? |

Wie gestalten wir Aufgaben und Prüfungen in einer lernförderlichen Weise? |

|

KI ist nicht wirklich intelligent, oder? |

Was bedeutet eigentlich Intelligenz? |

|

KI kann nicht wirklich kreativ sein, oder? |

Was bedeutet eigentlich Kreativität? |

|

Wofür brauchen wir noch Zeugnisse und Abschlüsse, die Fähigkeiten dokumentieren, die schnell veralten? |

Worauf kommt es in Zukunft im Berufsleben an? Was braucht »die Wirtschaft«? Was braucht »der Mensch«? |

|

Wie können wir verhindern, dass Bildungseinrichtungen durch KI in ihren Fundamenten erschüttert werden? |

Wie gestalten wir Transformationsprozesse von Bildungseinrichtungen? |

Wie in einem Kippbild gibt es auch bei Kippfragen nicht eine falsche und eine richtige Seite. Es handelt sich um dieselben Dinge, die wir jeweils unterschiedlich deuten und entsprechend unterschiedlich sehen können. Aus der tagesaktuellen Dringlichkeit heraus sehen wir in der Regel zuerst die akuten, KI-getriebenen Fragen. Wir können uns aber entscheiden, dabei auch die Fragen zu sehen, die darin »aufleuchten«, wie Wittgenstein sagen würde. Diese Fragen sind dann nicht in der Technik, sondern in der Pädagogik begründet. Sie sind nicht durch Tagesaktualität getrieben, sondern im Grundsätzlichen verankert. Es sind häufig keine einfachen Fragen, deren Beantwortung sich aber lohnt, weil sie eine längere Haltbarkeit haben und wir unsere Debatte ein Stück weit von aktuellen Technologietrends emanzipieren können.

KI = Krise der Identität für die Schule

Wir behaupten in deutschsprachigen Debatten gerne, dass die Pädagogik Vorrang vor der Technik haben sollte. Der Ausgangspunkt aktueller Debatten ist aber häufig die Technik, ob man das mag oder nicht. Der Wechsel zwischen den beschriebenen zwei Perspektiven kann uns helfen, der Verwobenheit von Technik und Pädagogik so komplex zu begegnen, wie es der Gegenstand verlangt. Darin liegt die Chance, dass wir den falschen Antagonismus von Pädagogik und Technik auflösen. Technik ist in KI-Debatten in der Regel Ausgangspunkt der Fragen – und gleichzeitig Teil der Antworten auf gesellschaftliche und pädagogische Fragen. Diese Fragen sind nicht neu, im Gegenteil: Es handelt sich um so alte und so grundsätzliche Fragen, dass wir sie bisweilen als selbstverständlich behandelt bzw. gerade nicht mehr behandelt haben. Die Antworten sind teils verschüttet, teils lange nicht mehr thematisiert, geschweige denn aktualisiert worden. Nun werden die alten Fragen wieder sichtbar. Oder in Wittgensteins Logik: Das Grundsätzliche leuchtet auf, wenn wir das Aktuelle diskutieren. Die Debatte um KI hält uns einen Spiegel vor: Jede Frage nach Technik fordert gleichzeitig Antworten auf die Frage: »Welches Lernen, welches Lehren, welche Schule, welche Bildung wollen wir eigentlich?« Es geht für die Schule um existenzielle Fragen in dem Sinne, dass sie die Grundlagen, die Ziele und das Wesen der Arbeit betreffen. Es geht um das Selbstverständnis der Institution Schule, um die Identität ihrer Mitglieder, um den Sinn ihrer Existenz. Man könnte zuspitzen: Das Kürzel »KI« steht in der Schule auch für »Krise der Identität«.

Digitalisierung und KI stellen uns vor existenzielle Fragen. Das ist anstrengend. Und es bietet eine historische Chance, Schule grundlegend neu zu denken und zu gestalten. Wir müssen uns heute fragen, welche dieser Veränderungen wir mit neuen Technologien verstärken wollen – und welche nicht. In Schulen und Gesellschaft müssen wir uns als gestaltende Akteure der Zukunft begreifen. Wir müssen nicht nur fragen: »Was machen Digitalisierung und KI künftig mit der Schule?«, sondern auch und erst recht: »Was macht die Schule künftig mit Digitalisierung und KI?«

–––

(1) vgl. Jöran Muuß-Merholz (2019): Der große Verstärker. Spaltet die Digitalisierung die Bildungswelt. Aus Politik und Zeitgeschichte, 69, S. 4-10. Oder als kurzer Videovortrag: Jöran Muuß-Merholz (2021): Der große Verstärker. Was macht die Bildung mit der Digitalisierung? Ein Video aus der Reihe »Impulse zur Schul- und Unterrichtsentwicklung von und mit Jöran Muuß-Merholz. Hrsg: Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ). .

(2) Wittgenstein 1984, S. 519 und S. 520, zitiert aus: Andrea Anna Reichenberger (2011/2013): Wie wir Kippfiguren sehen können. In: The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB).

Artikel aus Die Schule für alle Heft 2025/4

- ggg