Jubiläen werfen ihre Schatten voraus

1919 - 1969 - 2009 - 2019

Gerd-Ulrich Franz

Am 11.8.1919 trat die Weimarer Verfassung in Kraft, deren Art. 146 forderte:

„Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten. Auf einer für alle gemeinsamen Grundschule baut sich das mittlere und höhere Schulwesen auf.“1

Im „Reichsschulgesetz“ vom 28.4.1920 wurde als sogenannter „Weimarer Schulkompromiss“ formuliert:

„Die Volksschule in den vier untersten Jahrgängen als die für alle gemeinsame Grundschule, auf der sich auch das das mittlere und höhere Schulwesen aufbaut, einzurichten. […]"

Für die Zustimmung der Zentrumspartei zum „Versailler Vertrag“ hatte die SPD einer Reduzierung der eigentlich angestrebten 8-jährigen gemeinsamen Grundschule zugestimmt. Der Vertreter des „Bundes entschiedener Schulreformer“, Paul Oestreich, nannte den Kompromiss darum ein „inneres Versailles“!

Die Hoffnung auf eine Öffnungsklausel:

Für besondere Fälle können die Landeszentralbehörden zulassen, daß noch weitere Jahrgänge einer Volksschule als Grundschulklassen eingerichtet werden.“

erfüllte sich leider in keinem der Länder. Stattdessen führte ein weiterer Kompromiss:

„Innerhalb der Gemeinden sind indes auf Antrag von Erziehungsberechtigten Volksschulen ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung einzurichten, […]"

de facto zu einem Fortbestand der Konfessionsschulen – zum Teil bis heute! In Nordrheinwestfalen gibt es noch immer „evangelische und katholische Bekenntnisschulen“ neben den „Gemeinschaftsgrundschulen“.

Eine gemeinsame Grundschule für alle Kinder – „einheitlich“ für das ganze Reich - war damit erst einmal gescheitert. Das historische Datum steht also allenfalls für die Abschaffung der „Vorbereitungsschulen“ für die Gymnasien zugunsten des verpflichtenden Besuchs der nun als Grundschule definierten Jahrgänge 1-4 der Volksschule. Die wegen heftiger politischer Konflikte auf 1920 verschobene „Reichsschulkonferenz“ konnte diese Entscheidung nur noch zur Kenntnis nehmen. Die widerstreitenden Positionen der Vertreter der „höheren Schule“ und der „entschiedenen Schulreformer“ wurden zu Protokoll gegeben, letztere konzentrierten sich in der Folge auf die Umsetzung ihrer Ideen in den (privaten) Reformschulen. 1934 errichteten dann die Nationalsozialisten ein „Reichsbildungsministerium“, dem alle Schulbehörden der Länder unterstellt wurden(!). „Die braunen Bildungsreformer wollten eine reichsweit einheitliche Schulstruktur schaffen: die vierjährige gemeinsame Grundschule, daran anschließend vier Jahre Volksschule plus dreijähriger Berufsbildung oder Mittelschule mit zweijähriger Berufsbildung oder die höhere Schule mit der Reifeprüfung als Abschluss“2. Aber: „1936 [endete] abrupt, was mit Furore begonnen wurde, eine Schulreform »aus einem Guss«“. Wegen des Widerstands der „Länderfürsten“ der Partei gab Hitler seine „gleichschaltenden“ Absichten für die Schule auf. So blieb es bis 1945 bei den länderspezifischen Ausprägungen wie auch den kirchlichen Einflüssen.

Die Nachkriegsentwicklung – „im Westen nichts Neues“

Der „Neuanfang“ nach dem zweiten Weltkrieg unter der Regie der Alliierten brachte im geteilten Deutschland eine gespaltene Entwicklung: während es im Westen weitgehend bei der 4-jährigen Grundschule als Teil der Volksschule in den wieder länderhoheitlich geregelten Ausprägungen blieb, wurde in der DDR eine einheitliche Schule entwickelt. Im anfangs daran beteiligten West-Berlin erfolgte 1948 - dank erneuter Koalitionskompromisse – der Abbruch der gemeinsamen Schule nach der gerade erreichten 6. Klasse (in Hamburg aus gleichem Grund 1953 die Rücknahme von 6 auf 4 Jahre). Bevölkerungswachstum und wirtschaftlicher Aufschwung führte zu Bauboom und neuen Stadtteilen und förderte die Einrichtung eigenständiger Grundschulen. Die Volksschule wurde abgeschafft, deren obere Jahrgänge als „Hauptschule“ fortgeführt. Die verstärkte soziale Segregation erzeugte in den Städten sozial unterschiedliche Schülerzusammensetzungen der Grundschulen. Eine „gemeinsame Grundschule für (wirklich) alle Kinder“ gab es in der BRD und gibt es also in Deutschland allenfalls im ländlichen Raum und nur in den Ländern, die keine Bekenntnisgrundschulen hatten oder haben.

Pädagogische Entwicklungen in den Grundschulen

Diskussionen um „Bildungsnotstand“ und die „Erschließung der Bildungsreserven“ begünstigten in den Grundschulen einen pädagogischen Entwicklungsschub. Mit vielfältigen Lernformen, ‚Wochenplänen‘ und selbständigem Arbeiten sollte die Vielfalt der Kinder im gemeinsamen Lernen zu Lernerfolgen und besserer Bildung für alle führen. Flexible Eingangsstufe, Lernen als subjektiver Prozess zur Entfaltung individueller Potenziale vermeidet persönliche Wertzuschreibungen, stärkt die Vielfalt und wahrt die Würde des Einzelnen. Wenn Noten durch kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung und Klassen durch jahrgangsübergreifende Lerngruppen ersetzt werden, signalisiert dies einen echten Aufbruch, die endgültige Abkehr von dem in Gesellschaft und Bildungsverwaltung noch immer vorherrschenden Bild der Homogenität von Lerngruppen.

Durchschlagende Wirkung“ der selektiven Sekundarstufe

Allerdings ist erfolgreiches gemeinsames Lernen aller Kinder solange gefährdet, wie diese nach Klasse 4(6) auf verschieden bewertete Schulformen wechseln müssen. Denn dieser Wechsel strahlt aus, prägt die Erwartungen der Eltern mit Blick auf die „Erfolgsaussichten“ in dieser Gesellschaft, kontaminiert schon früh das Denken der Kinder, lenkt vom Lerninhalt ab und betont dessen Tauschwert. Und die Lehrkräfte? Die Kolleg*innen in den Grundschulen arbeiten tagtäglich in dem Widerspruch, bestmögliche Potenzialentfaltung für alle zu gestalten – und zugleich die formale Eignung und persönlich bewertende Zuordnung zur „mittleren oder höheren Lehranstalt“ im Kopf zu haben, die sie nach der Grundschule ggf. aussprechen müssen. Gerald Hüther formulierte angesichts dieses Widerspruchs: „Warum lassen sich die Pädagogen als Selektierer missbrauchen?“ Mit dieser Frage entlarvt er die schulförmige Aufteilung als zutiefst unpädagogischen Auftrag.

Wie viele Lehrkräfte (nicht nur) in der Grundschule dieses Dilemma überhaupt als solches wahrnehmen, oder eher als gegebene Bedingung und Aufgabe für sich akzeptieren, gar begrüßen, sei dahingestellt. Dieser Widerspruch kann aber erst aufgelöst werden, wenn gemeinsames Lernen in einer inklusiven Schule für alle in der Sekundarstufe fortgesetzt wird.  Die dafür als ersetzende Schulform konzipierten Gesamtschulen können diese Funktion nur bedingt erfüllen: die Konkurrenz der Schulformen verstellt den Blick oftmals auch bei den Grundschulkolleg*innen - zu selten nehmen sie selbst Gesamt- und Gemeinschaftsschulen als logische Fortsetzung der Grundschule wahr, um sie offensiv in die Beratung der Eltern einzubeziehen.

Die dafür als ersetzende Schulform konzipierten Gesamtschulen können diese Funktion nur bedingt erfüllen: die Konkurrenz der Schulformen verstellt den Blick oftmals auch bei den Grundschulkolleg*innen - zu selten nehmen sie selbst Gesamt- und Gemeinschaftsschulen als logische Fortsetzung der Grundschule wahr, um sie offensiv in die Beratung der Eltern einzubeziehen.

Folgen der Segregation für Schule und Gesellschaft

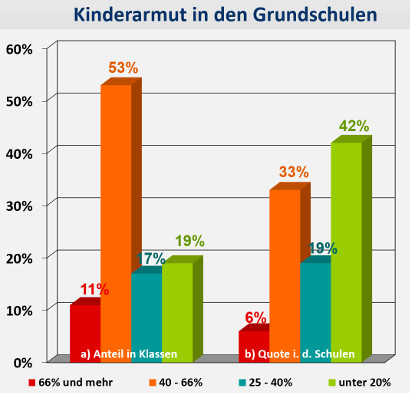

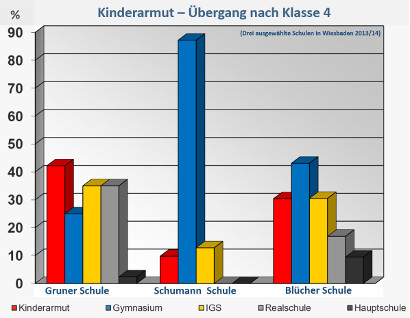

Die soziale Separation in den Städten führt zu teils deutlich benachteiligenden Wirkungen in den Grundschulen. Die Chancen benachteiligter Kinder werden weiter beeinträchtigt. Kompensatorische Anforderungen prägen die Arbeit der Kolleg*innen massiv und überfordern, wenn die Schulen nicht angemessen durch besondere Ressourcen unterstützt werden. (siehe Grafik 1: Kinderarmut in den Grundschulen aus: Sozialbericht der LH Wiesbaden, 2013; Erläuterung: a)11% der armen Kinder lernen in Klassen, in denen ca. 66% der Kinder arm sind! Nur 19% der armen Kinder lernen in Klassen, in denen lediglich 20% arm sind. b) In 42% der Schulen liegt die Quote ‚arm sein’ unter 20%, In 39% der Schulen sind bis zu 66% der Kinder arm. 64% dieser Kinder erleben in ihren Klassen Armut als vorherrschende Lebens- und Lernbedingung.) Die benachteiligenden Bedingungen - wissenschaftlich seit PISA belegt und von vielen Eltern intuitiv erfasst – spiegeln sich deutlich in den Schulformquoten beim Übergang nach Klasse 4.  Zusätzlich verschärfen Schulbezirkswechsel mit willfähriger schulamtlicher Genehmigung und freundlicher Aufnahme durch „besser situierte“ Grundschulen die Situation an den anderen Schulen. So entsteht in den Städten bereits in der Grundschule eine Trennung der „Milieus“, die durch den Wechsel in die selektiven Schulformen der Sek. I noch einmal verstärkt und verfestigt wird. (siehe Grafik 2: Übergang nach Klasse 4 (2013/14)

Zusätzlich verschärfen Schulbezirkswechsel mit willfähriger schulamtlicher Genehmigung und freundlicher Aufnahme durch „besser situierte“ Grundschulen die Situation an den anderen Schulen. So entsteht in den Städten bereits in der Grundschule eine Trennung der „Milieus“, die durch den Wechsel in die selektiven Schulformen der Sek. I noch einmal verstärkt und verfestigt wird. (siehe Grafik 2: Übergang nach Klasse 4 (2013/14)

Fazit

Kinder und Jugendliche durchlaufen in Deutschland also oftmals öffentliche Schulen, deren zentrales Merkmal, die vom Verfassungsgericht (sogar für die Privatschulen!) als Vorgabe benannte „gesellschaftliche Vielfalt“, kaum noch gegeben ist. Unterschiedliche Lebensbedingungen können nicht mehr wahrgenommen, Akzeptanz von Verschiedenheit und Wertschätzung von Vielfalt nicht mehr erlernt, Verständnis für je verschiedene Lebensentwürfe nicht entwickelt werden. Damit fehlt eine zentrale Voraussetzung für ein demokratisch wertschätzendes Miteinander, wird die Spaltung unserer Gesellschaft durch das Schulwesen sogar gestärkt statt abgebaut. Von Anbeginn an behindern diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen den pädagogischen Auftrag der Grundschule. Die Fortführung wertend einordnender Schulformen in der Sekundarstufe überlagert die pädagogische Arbeit und macht aus der Grundschule eine vorgeschaltete Selektionsstufe. Die bestmögliche Entfaltung der Potenziale aller Kinder im gemeinsamen Lernen tritt in den Hintergrund. Auch die 100-jährige gemeinsame Grundschule kann ihren Auftrag erst dann wirklich erfüllen, wenn die eine „inklusive Schule für die Demokratie“ bis zum Ende der Schulpflicht Realität wird – dafür müssen wir uns gemeinsam einsetzen.

1https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Schulkompromiss

(nur Originaltexte zitiert, aufgerufen 1.11.18)

2https://www.zeit.de/2012/45/Schule-Unterricht-Nationalsozialismus;

(Interview mit der Historikerin Anne C. Nagel, aufgerufen am 26.10.18)

Der siebente überregionale GGG-Newsletter

Der siebente überregionale GGG-Newsletter Vereinbarungen zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten

Vereinbarungen zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten 10 Jahre Bündnis

10 Jahre Bündnis

Die Katholische Nachrichten-Agentur Bonn hat die GGG um ein Schreibinterview gebeten.

Die Katholische Nachrichten-Agentur Bonn hat die GGG um ein Schreibinterview gebeten.

Die BSK hat Ende Oktober mit Bravour einer breiten Öffentlichkeit ihre Mental-Health-Kampagne vorgestellt, die GGG hat kurz davor ihr Positionspapier verabschiedet. Grund genug, sich darüber auszutauschen, welche Anknüpfungspunkte und Anregungen sich daraus ergeben.

Die BSK hat Ende Oktober mit Bravour einer breiten Öffentlichkeit ihre Mental-Health-Kampagne vorgestellt, die GGG hat kurz davor ihr Positionspapier verabschiedet. Grund genug, sich darüber auszutauschen, welche Anknüpfungspunkte und Anregungen sich daraus ergeben.